|

烟台“6.15”“J”轮与“L渔”轮碰撞事故调查情况 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

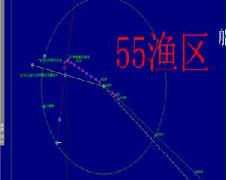

1. 事故概况 2008年6月15日约1012时, “J”轮与 “L渔”轮在老铁山水道附近水域38°15.43′0N/121°33.89′E处(烟台港北约40海里)雾中发生碰撞,事故造成“L渔”轮沉没,1名渔民失踪,直接经济损失约150万元,构成大事故。烟台海事局依法组织对该起事故进行了调查。 2. 事故调查开展情况 2.1接报后烟台海事局立即成立了事故调查组,负责事故调查处理工作,在事故船舶抵港前做好海事调查前期准备工作: 一是保持与事故双方船东的沟通联系,协调事故调查处理有关事宜; 二是收集事故船舶、气象海况等基础资料; 三是针对渔船事故、碰撞事故特点,拟写了事故调查提纲; 四是由天津AIS中心调取“J”轮AIS数据,基本掌握该轮航行情况。 2.2“J”轮及获救渔民于6月15日晚抵达烟台港靠泊于烟台港41#泊位,6月16日海事调查全面展开:16日完成“J”轮相关船员的调查询问,制作询问笔录5份,提取了船舶航海日志、轮机日志、车钟记录、海图等航行资料,索取了船舶证书、检验证书簿、船员证书等证据,对“J”轮进行了勘验,制作了《现场勘查记录》;完成对“L渔”轮船东、获救相关渔员调查询问,制作了询问笔录。在对初步调查情况进行分析汇总的基础上,17日调查组针对重点环节对相关船员进行了补充调查。当晚调查取证工作基本结束。 2.3 7月25日事故调查组邀请局内航海、法律、事故调查方面的专家及相关人员参加,召开了案情分析会,对关键环节认定、事故原因、双方责任等内容进行了充分分析,在专家意见与建议的基础上,对初步报告进行修订完善,形成本报告。 3. 事故有关情况 3.1船舶概况 3.1.1J轮 船名:J 船籍港:扬州 船舶种类:散货船 船长:144.58米 型宽:21.00米 型深:10.80米 总吨位:9082 净吨位:5085 载重吨:14773 主机功率:2868KW 建造日期及地点:2005-09-04 浙江温岭市兴源船舶修造有限公司 该轮本航次由上海港空载开往京唐港,船舶证书齐全有效,船员配备满足《最低安全配员证书》要求。 3.1.2“L渔”轮 船名:L渔 船籍港:大连 船舶种类:扑捞 船体材料:钢质 船长:26米 宽:5.2米 深:2.25米 总吨位:72 净吨位:25 主机功率:136KW 造船日期及地点:2004年12月5日 山东黄海船厂 船舶所有人及地址:胡某(据调查该轮实际所有人为大连旅顺董某,董某在购买该轮后未去办理登记手续)/旅顺口区北海镇X村 “L渔”轮本航次在55渔区捕捞作业完毕后,由捕捞点返航大连旅顺港。事故发生后渔船沉没,相关船舶船员证书、航行资料等均随船灭失。 1)有关方面出具了该轮相关证书的复印件(详见下表),从目前掌握的渔业船舶相关法律法规来看,船舶证书齐全有效。

2)“L渔”轮本次出海捕鱼作业,共配备10名人员,除船长、大副、轮机长、大管轮四人持证外,其他人员均无证,也不参加航行值班。根据渔业有关法律法规规定,该轮职务船员的配备满足要求,而6名普通船员应持有相关训练合格证书(但渔船船东一直未能提供)。 3.2事故发生时气象海况 烟台专业气象台6月15日0600时天气预报(烟台-大连航线海域):多云,有雾或轻雾;偏东风5-6级;中浪,中涌。 “J”轮NAVTEX6月15日0952时接收的天气预报:多云有雾,东到东北风5-6级,中浪中涌。 据双方事故船员反映,事故发生时大雾,能见距离不足100米。 4. 事故经过 下述事故经过基于当事船舶相关人员陈述和AIS记录信息。 4.1“J”轮(以下简称“金”轮)(除特别说明外,下文所述“金”轮船位均为该轮AIS船位,航向为AIS航迹向) 2008年6月14日1506时,“金”轮离上海港罗经矿石1#泊位,空载开往京唐港,开航时前后吃水分别为:2.0米/4.5米。 约0900时“金”轮船位38°06.2′N/121°49.8′E,航向306°,航速13.0节,船长上到驾驶台(三副值班时,船长习惯上都要到驾驶台)。此时开始起雾,能见度转差,能见距离不足1海里。该轮改手动舵备车航行,并派出水手长到船首瞭头。“金”轮雷达观测周围航船不多,仍保向保速行驶。该轮配备两部雷达,均呈开启状态,船长、值班三副一直使用位于驾驶台右侧的APRA雷达,APRA雷达置6海里档,偏心显示。当时驾驶台还有三副及一名值班水手当值。 约1000时,“金”轮船位38°14.27′N/121°36.65′E,航向305.4°,航速13.3节,此时能见度转差,能见距离100米左右。“金”轮在本船左舷船首约4海里处发现一艘来船,VHF联系后获知该轮船名“鼎胜318”轮正在驶往大连港,与“318”轮协商绿灯会遇,“金”轮决定向左调整航向10°。约1005时,“金”轮航向调整至295.6°仍保速航行,除“318”轮外,值班三副通过雷达未再观测到其他物标。 约1010时,“金”轮观察“318”轮即将让清后,右舵10°准备调整回原航向。 约1012时,“金”轮突然感觉到到一下震动,稍后在该轮左侧船舯处发现有一艘渔船,渔船船首指向“金”轮船尾方向,与本轮约成60°夹角。同时发现渔船附近有落水人员。“金”轮立即停车左满舵,在向大连交管中心报告了事故有关情况的同时,“金”轮开始组织船员施放救生艇,在附近进行搜救。 约1045时,“金”轮发现被撞渔船,组织将渔船上的人员转移至救生艇上,当时有一名渔民仍留在舱内无法出来,遂决定先获救渔民接回大船,并去取工具。 约1155时,救生艇回靠“金”轮,在组织人员登轮过程中,发现渔船船首已没入水中,此后渔船慢慢沉没。据“金”轮记录渔船沉没位置为38°15.427′N/121°31.316′E 约1800时,“金”轮根据指令驶往烟台港,送回获救渔民,并接受调查处理。当晚2340时该轮靠泊烟台港41号泊位。 4.2“L渔”轮(以下简称“辽”轮) “辽”轮6月14日0200时由旅顺北岗渔港出发,到55渔区进行捕渔作业,船上共有10名船员。 14日约0600时,“辽”轮抵达作业渔区,开始进行拖网作业。 15日约0800时,捕鱼作业结束,“辽”轮整理好渔货(载渔货约2万余斤)后开始返航。大副在驾驶台值班,航向约10°,航速保持10节左右,驾驶台有一部雷达,呈开启状态,置3海里档。 约1000时,能见度较差,能见距离不足100米。大副通过雷达观察到本船右前方4-5°左右,距离约3海里处有一航船,仍保向保速航行。 “辽”轮通过雷达观测与来船的距离越来越近用舷角基本保持不变,在与本轮相距约0.5海里时(此时约1010时),该轮停车并打右舵。 约1012时,“辽”轮与来船发生碰撞,碰撞部位在本轮右舷船首处,碰撞处破损并开始进水。 碰撞发生后,随船体震动,四名人员落入水中,后其中三人相继游回渔船附近被救起。住舱内还有一名水手,因舱门无法打开,无法出来。 约1045时,“金”轮的救生艇驶到,“辽”轮船上8人转移至救生艇上,商定返回“金”轮送回部分船员并去取工具救人。约1155时,救生艇靠回“金”轮,获救渔民转移至大船上。在此过程中,“辽”轮沉没,舱内的1名渔民未能逃出。落水失踪渔民直至搜救行动结束时也未能发现。 5. 相关要素的核定 5.1碰撞时间的认定 “J”轮相关人员记录的碰撞时间为1015时,“L渔”轮相关人员陈述在“十点十几分发生碰撞”。鉴于“J”轮船长及值班驾驶员均反映在感觉到震动并发现渔船后,采取了停车、左满舵等措施。“J”轮AIS数据显示,该轮在1011时航向294.9°,航速为13.2节,在1012时航向为296.3°,航速为11.9节,航速、航向均发生了明显变化,可认定此时该轮已做出停车、转舵等动作,碰撞此时已经发生。本报告认定的碰撞时间为1012时。 5.2碰撞地点的认定 “J”轮记录的碰撞地点为38°15.437′0N/121°31.316′E,“L渔”轮相关人员未记录碰撞地点。经调查“金”轮《航海日志》所记录位置应是碰撞发生后一段时间的船位记录,并不是碰撞发生真正地点。本报告认定的“金”轮1012时的AIS船位为碰撞事故发生地点,即38°15.43′0N/121°33.89′E。 5.3避碰措施 “J”轮在碰撞前一直未发现“L渔”轮,未采取相应的避碰措施。 “L渔”轮虽在两轮相距3海里时已发现来船,但当时未采取避让措施。在与来船相距0.5海里时,“辽”轮采取了停车右舵等措施,但此时碰撞已不可避免。 5.4“L渔”轮航行有关问题的认定 “L渔”轮相关船员对当日由渔场返航直至碰撞发生时整个航行过程记录不够详细,只能提供如下信息:一是在55渔区进行捕鱼作业;二是当日0800时载渔货返航;三是航向基本保持在10°,航速保持10节左右;四是1000时发现来船,位于其右舷船首方向约45°,两轮相距约3海里;五是两轮距离越来越近,舷角基本不变,在两轮相距约0.5海里时,“辽”轮采取了相应的措施。根据上述内容,可推算“L渔”轮1000时的船位可能位于38°13.6′N/121°33.0′E附近;碰撞前“辽”轮采取了相应措施的时间应为1010时,船位可能位于38°15.1′N/121°33.3′E附近。该轮大副陈述0800时接班时船位约在38°14′-15′N/121°32′E左右,经测算该位置记录不准确。 5.5事故损害情况 “J”轮左舷首部有轻微擦痕。 “L渔”轮及所载渔货沉没,1名人员失踪。 5.6“L渔”轮沉没位置的认定 “J”轮记录“L渔”轮沉没位置为38°15.754′N/121°32.062′E。据“金”轮陈述渔船沉没时,该轮搜救时正航经附近,可认定当时所记录位置为渔船的沉没位置。此处于碰撞位置相差约1.1海里,渔船是在1155时左右沉没,此时据碰撞发生已1小时40分钟。渔船在碰撞发生后随风、流漂航,最后沉没于此处。 6. 事故原因分析与双方过失 6.1事故原因分析 6.1.1“J”轮雾中航行时,驾驶台虽有船长、三副、值班水手3人值班,也派出了瞭望人员,但一直未能观测到“L渔”轮,在保持正规瞭望方面存在严重过失,未能采取针对来船的避让行动;双方船舶均未采取安全航速航行。碰撞事故发生前“J”轮的船速一直保持在13节以上(在对船舶驾驶人员的询问调查中,船长、值班三副均讲在1005时与“318”轮会遇时曾将车减为前进三,但通过该轮AIS数据显示,航速没有明显的变化,此减速过程不予采信,即便该轮前进三航行,也不满足雾航中安全航速的要求),“L渔”轮也一直保持10节左右航行。《避碰规则》第六条强调“每一艘船舶应以适合当时环境和情况的安全航速航行”。第十九条第2款再次规定应“以适合当时能见度不良环境和情况的安全航速行驶”,这充分体现了《规则》对在能见度不良情况下航行所应使用的航速提出了更高的要求。“J”轮在保持正规了望方面存在的严重过失以及双方在雾中航行时未采用安全航速是导致碰撞事故发生的主要原因。 6.1.2“L渔”轮在雾中航行时,驾驶台只有大副一人值班,且虽在两轮相距3海里时发现了来船,但并未采取相应的措施,特别是双方距离越来越近,而角度保持不变的情况下,也未及早采取相应的措施,直至两轮相距0.5海里时才进行避让。此外双方也未按《72避碰规则》要求,采取按章施放雾号措施(双方在陈述中均表明曾施放过雾号,但本船船员的陈述并不一致且均听到对方的声号,对双方的陈述不予采信),也是造成碰撞事故的重要原因。 6.2双方的过失行为 本起事故是两艘在航机动船在能见度不良水域发生的碰撞事故,因而适用《1972年国际海上避碰规则》相关规定:第5条(了望)、第6条(安全航速)、第19条(能见度不良)、第34条(操纵和警告信号)。“J”轮的行为还应遵守《海船船员值班规则》相关规定。 6.2.1“J”轮 1)“J”轮驾驶如虽有3人参与值班,也派出了瞭头人员,但在碰撞事故发生前一直未发现来船。在能见度不良情况下,雷达观测的正确使用是及早发现来船的重要手段,是保持正规瞭望的重要内容之一,这也印证了“金”轮在保持正规瞭望方面存在严重过失。其行为违背了《72避碰规则》第五条和《海船船员值班规则》第三十八条之规定(第三十八条第2款:应确保所使用的雷达量程以足够频繁的时间间隔进行转换,以便能及早地发现回波。应注意微弱的和反射力差的回波可能会被漏掉)。 2)“J”轮AIS数据显示,该轮在雾中航行时一直保持13节以上的航速航行,未采取安全航速航行,其行为违背了《72避碰规则》第六条、第十九条第2款和《海船船员值班规则》第四十二条之规定(第四十二条:当遇到或预料能见度不良时,值班驾驶员的首要职责是遵照《国际海上避碰规则》的相应条款,采取鸣放雾号、以安全航速行驶、并使主机处于立即可操纵的准备状态等措施。)。 3)“J”轮未按章施放雾号,其行为违背了《72避碰规则》第三十五条第1款和《海船船员值班规则》第四十二条之规定。 6.2.2“L渔”轮 1) “L渔”轮在雾中航行时,在能见度只有100米左右情况下,只安排一名人员值班,也未安排人员瞭头。在保持正规瞭望方面也存在一定过失。该轮在发现来船特别是双方距离越来越近、角度不变的情况下未及早采取相应的避让措施(直到两轮相距0.5海里时该轮才进行避让)。其行为违背了《72避碰规则》第七条第1款、第4款、第十九条第四款之规定。 2)“L渔”轮在雾中航行时,一直保持10节航速航行,未采取安全航速航行,其行为违背了《72避碰规则》第六条、第十九条第2款之规定。 3)“L渔”轮在雾中航行时未按章施放雾号,特别是发现来船距离越来越近时,也未鸣放相应声号提醒来船,其行为违背了《72避碰规则》第三十五条第1款、第三十六条之规定。 7. 有关安全管理建议 7.1渤海海峡东部水域是老铁山-成山头习惯航路、烟-连习惯航路的交汇区域,该区域又是渔业船舶传统从事捕渔作业的渔场(54、55渔区),交通密度大,通航秩序复杂。在航经该水域时,相关船舶应提高警惕,加强瞭望,及早发现碰撞危险,及早采取避让措施。该水域商业船舶通航非常密集,建议渔业船舶捕鱼作业时尽量避开该水域。 7.2应有针对性加强船员在雾航中正确使用雷达的教育和检查。《72避碰规则》在许多条款中(如第五、六、七、八、十九条)就如何合作雷达作出了一系列的规定,正确使用雷达的要求是多方面的,它包括应熟悉雷达性能、效率与局限性,熟悉消除各种干扰的方法与措施,熟悉雷达存在的各种误差,还要求选择合适的距离标尺(量程),采用远、近距离档交替扫描的方式,以保证即能获得碰撞危险的早期警报,又不至于遗漏近距离之内的小物标。在进行雷达观测时,通过两部雷达的交替使用,通过随时变换量程,调整增益、调整海浪抑制等操作来发现一些较小的不易察觉目标也是非常关键的。本次事故中“金泰666”轮驾驶人员一直观测驾驶台右侧的APRA雷达,该雷达置于6海里固定量程,也未进行任何调整,以致该轮一直未能发现渔船物标。船舶驾驶员应加强了望,及时有效地掌握周围环境,密切注意过往船舶,运用雷达进行系统观察,及时判明来船动态,正确估计局面和碰撞危险,进而及早地运用良好船艺和有效避让行动以避免碰撞事故的发生。 7.3渔业船舶驾驶人员安全意识淡薄,航海技能偏低,船员不遵守《72避碰》规则有关规定航行,船员无相应证书在船上工作等现象普遍存在。这些因素都影响了海上交通安全。有关部门在培训渔船驾驶人员时应加强其对《1972年国际海上避碰规则》的学习和理解,此外求生、急救等海上安全基础知识,对在海上从事生产的渔民来讲,在突遇事故时进行自救也是非常必要的。目前无任何海上资历,未经过任何相关工作的人员直接上渔船从事捕鱼作业,存在严重安全隐患,有关部门与应加强对渔民上述基础知识的培训。 7.4渔业船舶与运输船舶缺少有效的联系渠道,往往各自利用无线电呼叫对方联系不上,无法与对方达成避让行动。建议渔船配备VHF无线电话,在航行时在16频道守听,以便与过往运输船舶保持有效的联系,有利于协调避碰行动。 8. 事故调查机关 烟台海事局 9. 报告形成时间 二OO八年八月十八日 10. 附件 10.1“J”轮AIS数据资料 10.2“J”轮取证照片 10.3“J”轮与“L渔”轮碰撞事故示意图 附件1:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【打印本页】【关闭窗口】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||