|

瞭望东方周刊:青岛低空 向海而兴 |

||||

|

||||

|

“飞得出、看得见、找得到、查得准、传得回。”本刊记者在青岛海事局指挥中心看到,在低空无人机平台的监测大屏上,工作人员借助机场式无人机实时图像回传,实现了海事监管对船舶现场实际情况的即时掌握。

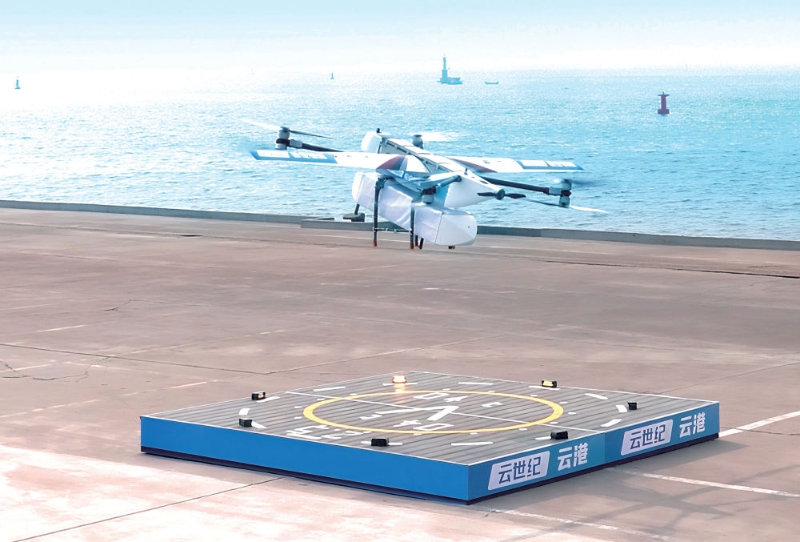

4月12日,一条横跨浙江与山东的低空航线——“新昌-莱西”航线宣布开通。该线路全程1200公里,单程飞行时间约5.5小时。作为两省首条跨多省域低空航线,它不仅为飞行爱好者提供了全新的空中体验,也彰显了青岛在低空领域的加速布局。 2025年全国两会政府工作报告提出,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。 作为北方沿海重要的中心城市、现代海洋城市,青岛于2024年10月印发《青岛市促进低空经济高质量发展实施方案》,成为北方城市中率先系统性推进低空经济与海洋领域深层次结合的城市。 因海而生,向海而兴。如今,青岛正在发力打造海洋特色低空应用样板,为低空经济高质量发展贡献更多的海洋力量。 海岛物流起飞 2月27日,青岛西海岸新区“积米崖港-灵山岛”低空物流航线完成首飞,北方首条海岛低空物流航线自此正式投运。 灵山岛是北方(江北)第一高岛,常住人口约2000人,因景色优美、生态良好,常年吸引大量游客。该岛距离快船码头所在地积米崖港约18公里,此前灵山岛与积米崖码头之间的物流主要依赖船舶、快艇水运,单程需30-40分钟,如遇风浪、海雾等天气,随时可能停航。船运班次较少、时间固定,给海岛物流稳定性和时效性造成一定影响,难以满足紧急文件、检测样本、医疗药物等特殊物品的寄递需求。 瞄准海岛物流的刚需场景,灵山岛省级自然保护区管理委员会携手青岛云世纪信息科技有限公司(以下简称“青岛云世纪”),打造了这条北方首条海岛低空物流常态化运输航线。该航线旨在通过无人机技术服务合作,提升海岛物流效率,探索低空经济与海洋场景融合的标杆实践。 青岛云世纪作为航线的运营单位,严格按照通用航空运行安全标准,基于自主研发的“优凯飞行-低空综合协同管理平台”,提供了包括“空域申请、飞行计划报备、飞行态势实时监视”等低空技术保障。 青岛云世纪技术研发部总经理王剑飞告诉《瞭望东方周刊》,航线采用两架中长距离运输的物流无人机,配备144升超大容积可拆卸货舱,采取60km/h速度下载荷20kg的运载配速方案,配置性能卓越的导航、飞控、动力和电源系统,具备高防护等级、抗风能力和耐用性,能够安全、可靠地满足海岛物流需求。 相比船运,低空物流航线节省近80%时间,仅需10分钟即可完成岛港之间18公里的运输。不仅如此,航线还实现了针对20kg以下的应急物资、医疗药物、鲜活海鲜、重要文件等品类运输的快速响应,可有效解决传统运输难以覆盖的紧急需求。 “目前,我们在进一步和相关单位沟通低空物流配送方案,包括制定周期保障量计划等。下一步的目标是实现整个配送体系的无人值守,当单次飞行载件量更加充分后,运费还将进一步降低。”王剑飞说。 “此次开通的海岛低空物流运输场景,将成为海岛间船舶水运的有效补充,为海岛居民带来更多生活便利。”灵山岛省级自然保护区管委发展保障中心主任孙斌告诉《瞭望东方周刊》。 孙斌表示,海岛物流困境既是长期以来的民生痛点,也是低空经济的理想试验场。青岛以积米崖港和灵山岛为起点,通过技术创新与场景融合,为孤岛注入连通性红利,不仅解决了海岛物流“最后一公里”难题,而且有望成为国内可复制的“科技企业+传统物流”的协同范本。 提高执法监管效能 4月15日上午,首次“国门利剑2025”海陆空联合执法行动在青岛近海海域举行。边检“37401”、海巡“05709”等4艘执法船艇和3架警用无人机、水下机器人同步启动,通过后台大数据核查、海上联合巡查、无人机和水下机器人检查等方式,对青岛港港池、航道、锚地以及附近海域开展拉网式排查。 作为我国北方海洋经济重镇,青岛海域面积1.17万平方公里,905.2公里的漫长海岸线上分布着49个海湾。海洋地理优势在赋予城市发展动能的同时,也给海洋执法带来难度。伴随低空经济的蓬勃发展,智能无人机系统正深度融入青岛现代海洋执法体系,为传统执法工作注入科技驱动力。 传统海事巡航主要以执法车和海巡船为主,每次巡查要配备两名执法人员,存在“速度慢、效率低、覆盖差”等问题。以青岛即墨区为例,当地海岸线蜿蜒漫长,达190多公里,地势起伏大,而且码头分散道路崎岖。 “我们的执法车每次都需绕路行驶,部分偏远岸线甚至难以到达,导致执法效率相对低下。”青岛海事局即墨海事处副处长崔乃众告诉《瞭望东方周刊》,“引入无人机后,无人机不仅能跨越复杂地形,快速抵达各个重点监管水域,还能全方位俯瞰检查码头岸线情况,给执法工作带来极大便利。无人机还能实现24小时无人值守巡航、信号实时回传,通过挂载红外、热成像等设备提高夜间和能见度不良情况下的全天候巡航能力。” “飞得出、看得见、找得到、查得准、传得回。”本刊记者在青岛海事局指挥中心看到,在低空无人机平台的监测大屏上,工作人员借助机场式无人机实时图像回传,实现了海事监管对船舶现场实际情况的即时掌握。 据悉,青岛海事局的无人机执法每日可设置飞行航线达到22条,每日手动飞行12航次、自动飞行21航次,巡查效率同比提升300%。 2月18日,董家口海事局执法人员对辖区内靠泊作业的超大型油轮“维拉”轮开展无人机尾气嗅探监测,发现该轮二氧化硫排放峰值高达1706微克每立方米,经过对该轮燃油取样检测,发现硫含量为3.01%,认定该轮燃油硫含量超标。最终,董家口海事局依法对该轮进行了立案处罚。此案是董家口海事局第一起利用无人机海上巡航查处的尾气排放超标案件。 2月20日,垂起固定翼无人机侦查发现锚地停泊的“顺驰”轮有小型船舶搭靠嫌疑,按照程序将该案移交董家口边检站,最终查实系一起非法搭靠外轮开展航修作业的违法行为,这是山东边检系统利用无人机查处的第一起锚地非法搭靠案件。 据青岛海事部门相关负责人介绍,将无人机等高科技装备融入到海事监管日常工作中,更契合青岛“全面、密集、精细、快速”的“大巡航”要求和全要素水上“大交管”工作格局。下一步,青岛海事部门将进一步探索“无人机+海巡船”空海一体智慧化巡航模式,实现空海立体巡航。 赋能应急救援

传统海上救援主要依靠船艇作业,船艇搜寻速度慢、视野小、范围有限,而海上事故黄金救援时间通常以小时计算,无人机飞行速度快、飞行高度高,可在100米左右的高度以12米/秒的速度对海上遇险船舶和遇险人员开展搜寻,范围更大、安全性更高。在应急救援这一低空经济的典型应用场景,青岛正在探索打造海洋应急救援的区域特色模式。 作为国际性综合交通枢纽城市,青岛坐拥全球港口排名中稳居前列的青岛港,2024年货物吞吐量达6.94亿吨。伴随巨量航运而来的海上安全风险持续攀升——商渔船碰撞概率增大、船舶溢油事故风险增加。另外,每年6-8月是黄海海域浒苔绿潮灾害的盛季,大量繁殖的浒苔形成绿潮,破坏近海景观、堵塞航道,对沿海渔业、养殖业、旅游业造成严重威胁。 无人机和直升机等低空装备的应用,不仅能实现对浒苔绿潮、互花米草等物种以及海上船舶安全风险的动态监测,提高海洋防灾减灾水平,还能通过搭载数字语音广播系统,实现应急现场的即时监控,甚至借助无人机还可实现远程抛投救生设备,配合直升机快速抵达现场,参与急速救援。 “过去在海上应急指挥中,我们依靠视频监控系统以及现场人员电话反馈,才能得知事故现场情况。如今通过无人机布控,已基本实现胶州湾以及青岛前海一线7海里内的实时视频回传,极大提升了指挥中心的调度指挥效率。”青岛海事局船舶交通管理中心副主任张晓告诉《瞭望东方周刊》。 2024年3月,青岛海事局前海海事处奥帆海巡执法大队在开展无人机巡查时,发现一男子在奥帆中心附近海域适淹礁(海图上深度基准面处刚好被淹没的礁石)上疑似遇险。经无人机抵近观察,确定该人员被困礁石,当时正值涨潮期,海水上涨迅速,已基本淹没附近礁石,情况十分危急。海事工作人员立即对遇险位置进行定位,同时将遇险信息回传至岸上救援中心,协调附近救援力量。全程仅用时20分钟,遇险人员成功获救。 2024年6月6日,在即墨区田横镇百里村,因处休渔期内,众多锁在一起的小型渔船连片着火,火势快速蔓延。火灾现场位于海岸线上,毗邻崂山东麓,海陆风、山地风等气象明显,火场风向、风速变化快;同时因为属于退潮期,渔船位置处在地面松软的滩涂地。面对滩涂的淤泥质基底与潮汐变化形成的天然屏障,传统救援力量及消防船难以施展,青岛市消防救援支队果断调派两架直升机,成功扑灭所有渔船起火点,化解险情,整个灭火过程仅用1.5小时。 青岛市消防救援支队航空救援大队负责人王帅告诉《瞭望东方周刊》:“本次火灾扑救是青岛消防‘海陆空四位一体’救援体系的实战典范,通过直升机技术对‘时间-空间-环境’三维约束的突破,验证了航空救援在复杂灾害中的重要作用。” “透明海洋,低空筑墙。”青岛创新应用无人机、直升机等低空装备,增强海洋动态监测水平,强化海上救援空中力量,构建起保障人民生命财产安全的“低空生命防线”。 据青岛市海洋发展局相关负责人介绍,未来,青岛将进一步积极挖掘应用场景,推广低空装备在海洋监测、海上救援、渔业服务等领域应用;用无人机开展海上绿潮、互花米草监测,提高海洋防灾减灾水平;指导海洋牧场单位采用无人机开展检测巡视、鱼料投喂,提高牧场智能化水平。“我们的目标是实现‘30分钟响应、1 小时处置、零次生灾害’的目标,构建‘从空中到海面、从快速响应到全域覆盖’的全新救援生态。”王帅说。 “低空+文旅”新业态 作为国际著名滨海旅游城市,青岛近两年不断拓展“低空+文旅”新业态、新场景。 3月29日,青岛旅游集团在奥帆中心海上剧场大坝区域进行了主题为“为了这个镜头 特意来了趟青岛”的公益飞行表演。这场表演为海上剧场带来巨大的游客流量,无人机编队飞行表演和海上剧场舞台剧观演的融合演出,为城市滨海旅游打造了创新型立体化的实践范本。 “无人机编队飞行表演通过令人震撼的空中视觉艺术,让游客沉浸式体验青岛的低空旅游文化,助力青岛打造独具特色的城市‘空中名片’,提升青岛文旅的吸引力和品牌辨识度。”青岛旅游集团文化演艺有限公司总经理韩刚告诉《瞭望东方周刊》,“根据统计,单场无人机表演即可吸引大量游客驻足景区,为景区其他产业提高游客流量,间接拉动景区的文艺演出、夜间乘船、二次消费等业态的经济效益。” 此外,青岛还利用机场基础设施及空域优势,推出以西海岸藏马山、莱西店埠等为代表的低空旅游项目。其中,莱西以国家级航空飞行营地莱西店埠通用机场为基地,开发了低空旅游体验项目;位于西海岸新区藏马镇的藏马航空飞行营地,拥有专业的飞机双向跑道和十多架不同型号飞机,为游客提供20公里起步的飞行驾驶体验,还提供无人机培训、民航驾驶培训等业务,深受各年龄段人群欢迎。 “下一阶段,我们还要打造多条特色低空旅游线路,利用直升机等低空飞行器,串联奥帆中心、五四广场、栈桥、八大关等青岛标志性滨海景点,让游客从空中俯瞰青岛的红瓦绿树、碧海蓝天,以全新视角感受滨海风光;开发综合性低空旅游产品套餐,将低空飞行体验与滨海度假酒店、特色餐饮、水上娱乐项目等相结合,提升旅游消费的附加值和游客满意度;举办低空经济主题旅游活动,邀请国内外知名低空飞行表演队进行精彩表演,吸引更多游客前来观赏,带动周边餐饮、住宿、购物等消费,促进滨海旅游经济的繁荣发展。”青岛市文化和旅游局相关负责人说。

(本文刊载于《瞭望东方周刊》2025年第10期,总第933期) |

||||

| 【打印本页】【关闭窗口】 |

||||

|

|